水墨诗境——“UED建筑品谈:范曾艺术馆”成功举办

发布者:范曾艺术馆发布时间:2014-11-06

发布者:范曾艺术馆发布时间:2014-11-06

|

【品谈活动出席嘉宾】 项目建筑师: 章 明 同济大学建筑与城规学院建筑系副主任 教授 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司原作设计工作室主持建筑师 张 姿 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司原作设计工作室设计总监 校方代表: 周建忠 范曾艺术馆馆长 葛志明 南通大学基建处处长 主 持 人: 柳 青 《城市?环境?设计》(UED)杂志社执行主编 品谈嘉宾: 孔宇航 天津大学建筑学院副院长、教授 魏春雨 湖南大学建筑学院院长、教授 李兴钢 中国建筑院设计院(集团)有限公司副总建筑师,李兴钢建筑工作室主持建筑师 李翔宁 同济大学建筑与城市规划学院副院长、教授 柳亦春 大舍建筑设计事务所主持建筑师 张 斌 致正建筑工作室主持建筑师 戴 春 《时代建筑》杂志运营总监,责任编辑 T+A 出版传媒工作室主任 王 丹 大连风云建筑设计有限公司主持建筑师 吴晓东 大连风云建筑设计有限公司主持建筑师 |

嘉宾现场合影留念

嘉宾参观范曾艺术馆并热烈讨论

项目信息

范曾艺术馆坐落于南通大学新校区,建筑面积7028平方米。2011年获同济大学设计研究院(集团)有限公司建筑创作奖。建筑形态传承传统建筑坡屋顶形制,将屋脊沿景观轴方向进行扭转,以新材料与现代语言,进行全新演绎。建筑外部工整规则,内部变化丰富,力求打造淡逸素朴、纯净朦胧的意境。

艺术馆的设计从“关系前置”的角度入手并向前推进,切入点是和中国人有着紧密情感关联的“院”。但是,和中国传统院落空间中强调单元的趋同性与关系的同构性不同,“关系前置”的概念希望局部的生成建立在自我生长的意义之上,因此局部之间以非先验性的甚至是异构的关系相连接,使整体呈现出更多的可能性与丰富度。

在此理念基础上,范曾艺术馆构架起以井院、水院、石院、合院为主体的叠加的立体院落。“叠合院落“的初衷是期望在受限的场地上化解建筑的尺度,将一个完整的大体量化解为三个更局部的小体量,这更便于设计师以身体尺度完成对院落的诠释。作品从类似于网格化的控制体系以及整合全局的大秩序中脱身出来,从局部的略带松散的关系开始。三种院子由于各自的生长理由被聚在一起,由于连接方式的不同而出乎意料的充满变数。整体建筑如同一个可以水墨浑融的空灵腔体,为浓进淡出的晕染留有发挥的余地。

阳光下的范曾艺术馆,古朴典雅

井院

水院

石院

合院

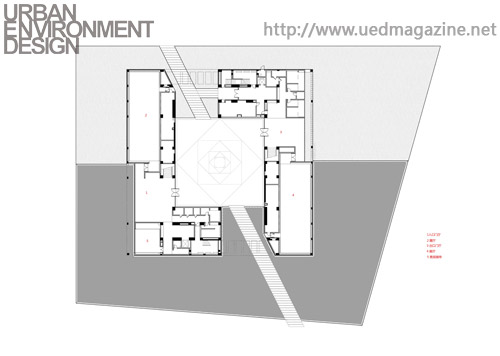

一层平面图

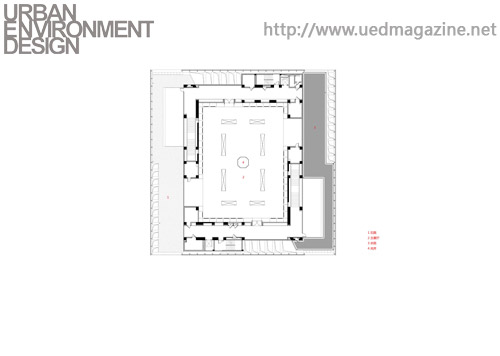

二层平面图

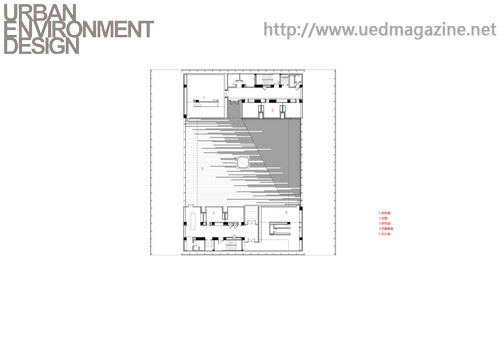

三层平面图

品谈简介

项目主创建筑师章明先生和张姿女士带领嘉宾参观了范曾艺术馆,随后各位嘉宾共同针对范曾艺术馆的空间营造、结构设计、材料运用等问题进行了研讨。

品谈现场

主持人:《城市?环境?设计》(UED)杂志社执行主编 柳青

同济大学建筑与城规学院建筑系副主任 章明 先生为嘉宾介绍项目设计理念

项目主创建筑师之一章明教授以“院︱境”为主题生动地介绍了范曾艺术馆的设计理念及创作过程,深度解析了建筑背后的思想文脉。该建筑的设计以范曾先生提出的“得古意而写今心,离流俗而开家风”为总体原则,以“关系的院,观想的院,意境的院”为主要切入点。关系的院一如围棋,棋盘之上黑白纵横,位置和关系方是决胜关键。同样,艺术馆的功能空间并不复杂,空间之间的关系才是着墨重点。观想的院则如书画山水,纸间方寸,可容万里河山,正是由于运用了散点透视的独特手法,避免了固定的观察点。范曾艺术馆受其启发,将空间互相融通,局部关系并置,带来“游目”式步移景异,层层递进,相互勾连的观想体验。最终,达到中国传统文化的最高境界,以“意境”为先,不以形器求,而以神会。

范曾艺术馆馆长 周建忠

好项目的完成离不开甲方。作为本项目的甲方,南通大学副校长周建忠先生首先介绍了建馆缘由及背景。范曾先生是知名的国学大师和书画家,具有巨大的国际影响力。在这里建设范曾艺术馆既是展出范曾先生的成就,也是以此为基础弘扬中国传统高雅文化。

中国建筑院设计院(集团)有限公司副总建筑师 李兴钢

中国建筑院设计院(集团)有限公司副总建筑师李兴钢先生对该建筑背后深具内涵的设计思想以及营造的较有力度的三类院落空间表示认同。他认为作品在营造一种外部平稳,内部动态的矛盾的空间关系上是成功的。同时他提出了塑造观想意境的二个核心要素,一是要有清楚的对象物,对焦的焦点;二是要有完整和单纯的界面。并以此为切入点逐个分析了艺术馆的三类院落。

天津大学建筑学院副院长、教授 孔宇航

天津大学建筑学院副院长孔宇航教授认为该建筑让人联想到了著名建筑大师路易斯?康“用古典的方式呈现现代精神“的理念,对建筑师章明先生和张姿女士试图传承和演绎传统文化的做法表示赞赏。随后他从平面图和剖面图的角度详细分析了艺术馆每层不同的空间生成形式,以及它旋转的屋顶,半透明的墙壁等独特的建筑语言。

湖南大学建筑学院院长、教授 魏春雨

湖南大学建筑学院院长魏春雨教授从“文人建筑“的类型建构入手,认为范曾艺术馆类似中国传统的经典书院建筑,具有久已失传的”文人建筑“气质。此类建筑需要处理的关键点主要有四个:建筑如何与主题书画家构建联系,如何融合传统书画散点透视的美学,如何呼应传统建筑的意境营造方式,以及同时体现建筑的当代性。在此基础上魏春雨教授分享了对建筑的三点感受,独立且有递进关系的院落,独特的墙壁肌理效果,以及与传统建筑相仿,互相独立的屋顶和墙壁。

同济大学建筑与城市规划学院副院长、教授 李翔宁

同济大学建筑与城市规划学院副院长李翔宁教授以五个主题词“院、景、光、色、度“为引领,详细剖析了范曾艺术馆方方面面的建筑手法。对于建筑中三类营造了深具表现力的空间感的院落,本体如山的完整视觉实景和引入外部景观的手法,建筑的多样光线控制方式,各类灰度的”灰色“的相互协调,以及适宜的尺度感表示欣赏。同时认为艺术馆展览空间与具体作品的呼应方面还有提升的可能性。

致正建筑工作室主持建筑师 张斌

致正建筑工作室主持建筑师张斌先生认为该建筑体现了一次建筑师和业主完美的良性合作过程,并且在如何通过空间营造达到意境追求这个问题上给出了精彩的答案。随后他分享了对这栋建筑最为印象深刻的五组“对偶关系“。外在的轻与重的关系——体现在基座的厚重和上部的轻盈;动与静的关系——体现在展览空间和庭院空间的对比;大与小的关系——体现在建筑形体的远大近小和内部空间的庭大馆小;人工与自然的关系——建筑从自然中凸显出来;繁与简的关系——整体与细节的把控和并置。

大舍建筑设计事务所主持建筑师 柳亦春

大舍建筑设计事务所主持建筑师柳亦春先生表达了对魏春雨教授提出的“文人建筑”气质这一观点的认同,认为艺术馆如同中国古代建筑楼台,和传统雕刻工艺有相通之处。著名美学家宗白华先生曾以“离娄之明”分析过传统建筑的内外相通,透明轻盈之美。范曾艺术馆也是如此,雕空后的建筑使得风和阳光得以流动。建筑外部古朴浑雅,如中国古代器物构件,具有纪念性,但内部则对这种纪念性予以消解。

《时代建筑》杂志运营总监,责任编辑 戴春

《时代建筑》杂志运营总监戴春女士在对建筑简要评述后,总结并分析了不同年龄段建筑学人的评论角度。她认为此次参加品评的60和70年代生建筑师或学者的评论呈现了各具特点的思考方式。60后初期的建筑师会从其关注的一个逻辑出发,讨论其所达成的空间形态和空间感受。60后后期和70后初期的建筑师则更多的从个人在空间中的感受出发,去讨论空间按自己期待的状态发展的可能性,同时又各具特点。

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司原作设计工作室设计总监 张姿

品谈的最后,范曾艺术馆另一位主创建筑师张姿女士对嘉宾的发言进行了互动和回应,并以“关系的散文”为主题叙述了该作品的创作理念。在张姿女士看来,范曾艺术馆犹如一篇用散文体书写的作品,拥有“疏放”的格局和“散漫”的格调。不求逻辑严密的大秩序把控,而是将关系前置于本体之上,将局部单元关系前置于总体关系之上,希望局部建立在自由生长的基础上;不求固定的路径安排,而是试图创造弥散式的游走体验,以“游目”的方式将不同片段前后并置,并在并置的交集中创造丰富的可能性,以及混全的整体观想。

详细内容敬请持续关注UED杂志和微信平台的相关深度报道。